Leukemia | 科研团队合作开发出干细胞修复白血病骨髓微环境新技术

来源: 本网 作者: 本网 日期: 2020-02-24

2月24日,中国科学院广州生物医药与健康研究院/广州再生医学与健康广东省实验室王金勇课题组和中国医学科学院血液学研究所实验血液学国家重点实验室程涛课题组等,在Leukemia合作发表题为Mesenchymal stem cells suppress leukemia via macrophage-mediated functional restoration of bone marrow microenvironment的论文。研究发现通过骨髓腔内原位输注健康供者MSCs,可以赋能组织巨噬细胞重塑白血病骨髓微环境,有效抑制白血病发展进程。治疗效果主要表现为宿主骨髓MSCs数量和功能恢复,血小板水平上升,白血病负荷小鼠生存期显著延长。该研究为MSC治疗MDS/MPN白血病提供了新技术借鉴,在以修复微环境来治疗白血病领域取得了技术突破。

骨髓是成体造血生发中枢,白血病患者的骨髓微环境无法支撑正常造血功能。白血病破坏的骨髓微环境能否修复?修复后能否遏制白血病进展?这些问题一直未明确。骨髓增生异常和骨髓增殖混合型肿瘤(Myelodysplastic/Myeloproliferative neoplasms,MDS/MPN)是一种克隆性恶性血液肿瘤, 常伴有骨髓间质微环境异常。目前,针对该类白血病的治疗方案主要是造血干细胞移植、化疗以及靶向药物治疗,但治疗效果欠佳。骨髓微环境间质细胞组分异常与白血病发生发展的因果关系错综复杂,此前,间充质干细胞(MSCs)已被广泛应用在治疗移植物抗宿主疾病(GVHD)和炎症等免疫相关疾病,部分被治疗患者效果显著。然而,在白血病背景下,健康供者MSCs是否可以重塑受损的骨髓微环境并抑制白血病进程还有待论证。

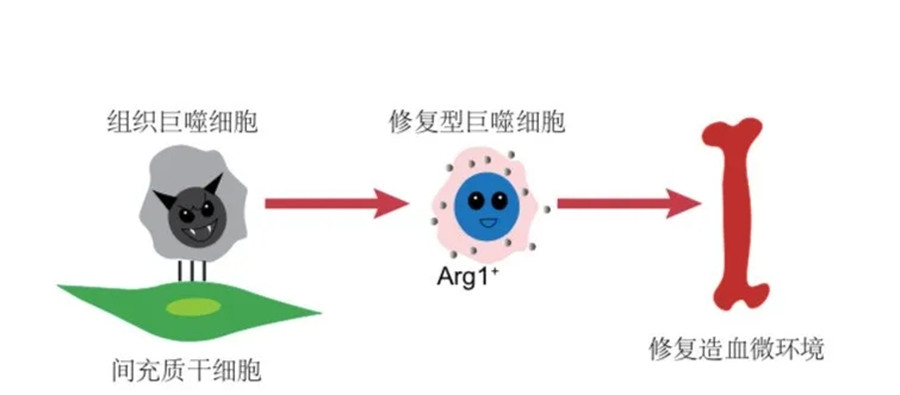

王金勇团队和程涛团队等利用已建立的慢性MPN/MDS疾病小鼠模型,发现 Nras突变型白血病发展过程中同样伴随着骨髓间充质干细胞(MSCs)的功能逐步退化,血小板水平下降。经过一系列尝试,研究人员发现骨髓腔内原位输注健康供者MSCs,可以明显改善血小板造血,延长生存期,MSC治疗可以全身性平衡白血病小鼠的髓系造血生成。进一步研究表明,被治疗部位的宿主自身MSCs数量得到恢复,而且功能上与健康MSCs相似。此外,研究人员还针对骨髓微环境修复的细胞学机制展开研究,发现健康供体的骨髓MSC治疗可以将宿主巨噬细胞重编程为执行组织修复功能的Arg1阳性巨噬细胞。这种赋能过程非常迅速,只需要MSC与组织巨噬细胞直接接触12小时以内就可以完成指令传递。这种快速赋能的方式也解答了为什么移植后半衰期很短的MSC却可以发挥长时间疗效的作用机制有关问题。随后,研究人员证明体外经MSC重编程12小时的组织巨噬细胞,同样可以重复MSC的治疗效果。综上,该研究表明,骨髓腔内输注健康供者MSCs能够重建骨髓造血微环境,提高血小板水平,减缓白血病进程。该研究从微环境角度出发,为探索白血病治疗新策略提供了思路借鉴。据悉,该成果已获得中国和美国专利授权保护。

间充质干细胞赋能组织巨噬细胞修复造血微环境示意图

该研究得到国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、广州再生医学与健康广东省实验室重点研发项目、中国科学院前沿科学重点研究计划、国家杰出青年科学基金、CAMS医学创新基金等项目资助。中国科学院广州生物医药与健康研究院博士生夏成祥、博士后王童洁以及中国医学科学院血液学研究所程辉博士为论文的共同第一作者,王金勇研究员与程涛教授为论文共同通讯作者。